Depresión en la Adolescencia.

En la clase impartida por la psicoanalista Claudia Hernández del Solar se exploraron de manera exhaustiva las distintas manifestaciones de la depresión durante esta etapa crucial del desarrollo, desde una perspectiva eminentemente psicoanalítica. Partiendo del reconocimiento de la adolescencia como un período caracterizado por una reelaboración identificatoria, la especialista resaltó cómo los adolescentes deben enfrentarse inevitablemente a pérdidas y duelos que desafían su sentido del sí mismo, generando una crisis subjetivante que puede describirse como un auténtico “colapso de sentido”.

Durante la clase, Hernández del Solar profundizó especialmente en las nociones freudianas de narcisismo y autorotismo. Explicó que, según Freud y retomado por Silvia Blechmar, el narcisismo primario no es una experiencia aislada o autosuficiente, sino que depende profundamente de la mirada y reconocimiento del otro. El adolescente, entonces, busca continuamente una mirada que valide su existencia y su valor como objeto amoroso. Asimismo, se estableció una distinción clave entre el autoerotismo, que implica el goce pulsional directo y parcial, y el narcisismo, que necesariamente involucra relaciones de objeto y representaciones internalizadas.

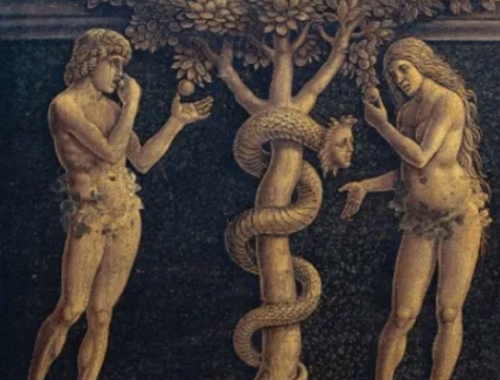

A partir de esto, la psicoanalista introdujo la clásica diferenciación freudiana entre duelo y melancolía. Según Freud, el duelo es la reacción consciente y temporalmente limitada frente a pérdidas específicas que pueden elaborarse simbólicamente, mientras que en la melancolía, el sujeto no logra desprenderse del objeto perdido, produciéndose una identificación narcisista inconsciente con él, lo que genera una profunda tristeza y desazón. En este contexto, Hernández del Solar mencionó la crítica contemporánea de José Gutiérrez Terrazas, quien cuestiona la idea freudiana de que el duelo carezca por completo de elementos inconscientes. Para Terrazas, incluso en los procesos normales de duelo existe un núcleo enigmático que requiere trabajo analítico para desanudar significaciones más profundas.

En cuanto a la clínica específica con adolescentes, Hernández del Solar tomó especialmente las aportaciones del psicoanalista italiano Massimo Recalcati, quien distingue con claridad entre el “afecto depresivo”, presente en diversas estructuras clínicas, y la “melancolía” como una estructura específicamente psicótica. Mientras la depresión neurótica implica la pérdida de un objeto simbólicamente elaborable, la melancolía implica una identificación mortífera con un objeto imposible de elaborar (Das Ding), generando una adherencia peligrosa y destructiva con este objeto perdido.

La clase incluyó también los aportes fundamentales de Mabel Belçaguy, quien ha elaborado una clasificación detallada de las depresiones en adolescentes. Hernández destacó particularmente la distinción clínica entre depresiones narcisistas, ligadas a fallas tempranas en la constitución del sentimiento de sí mismo, y depresiones culpógenas, relacionadas con conflictos ligados a ideales internalizados y la culpa. Belçaguy también identifica manifestaciones depresivas enmascaradas, tales como síntomas físicos, inhibiciones y trastornos del comportamiento, además de la denominada “depresión blanca o fría”, asociada al concepto del “Síndrome de la Madre Muerta” planteado por André Green.

Precisamente, la psicoanalista destacó con énfasis la importancia del concepto de Green sobre la “Madre Muerta”. Este concepto alude a madres presentes físicamente pero retiradas emocionalmente debido a un duelo no elaborado, generando en sus hijos una experiencia de vacío afectivo radical. Frente a esta experiencia, el adolescente desarrolla una defensa extrema, caracterizada por lo que Green denomina “desobjetalización radical”: el joven anticipa la pérdida destruyendo preventivamente sus vínculos afectivos, en un intento desesperado por evitar el sufrimiento. Esto se manifiesta clínicamente en adolescentes con apatía, silencios prolongados y dificultad extrema para simbolizar y experimentar deseo.

En términos prácticos y clínicos, Hernández enfatizó que estas depresiones graves presentan desafíos particulares para el analista, especialmente en la transferencia y contratransferencia. Señaló que la reacción habitual del terapeuta frente a estos pacientes puede ser de desesperanza y vacío, lo que requiere un trabajo activo por parte del analista para mantener vivo el vínculo y proporcionar palabras, afectos y reflexiones que permitan romper la inercia emocional. Este tipo de intervención activa ayuda al adolescente a encontrar nuevas formas de simbolización y conexión emocional, evitando así la repetición mortífera del silencio y el aislamiento.

Finalmente, Claudia Hernández del Solar presentó casos clínicos específicos para ilustrar sus argumentos, mostrando cómo estos principios teóricos se traducen en intervenciones concretas. También subrayó la importancia de incorporar entrevistas familiares, pues el contacto con los padres facilita la reconstrucción de la historia subjetiva del adolescente y permite restablecer una mirada afectiva necesaria para su proceso terapéutico. En síntesis, la clase reveló una aproximación integradora y profunda al psicoanálisis de adolescentes, resaltando la necesidad de una intervención afectivamente comprometida y técnicamente activa para abordar adecuadamente las distintas manifestaciones de la depresión en la adolescencia. Ve la clase completa: